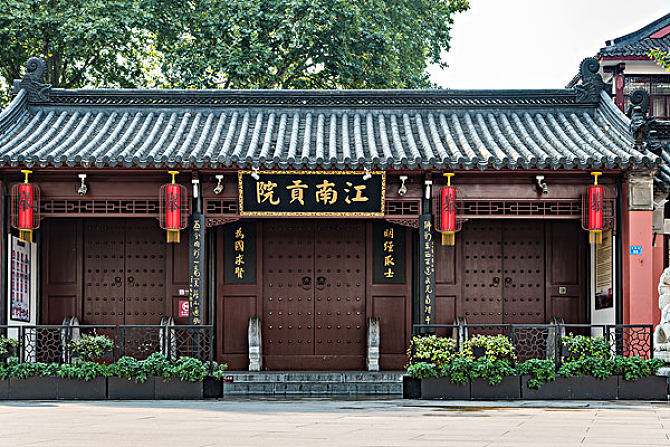

江南贡院又称南京贡院、建康贡院。位于江苏省南京市秦淮区东南隅,南京夫子庙学宫东侧,是夫子庙秦淮风光带组成部分,夫子庙地区三大古建筑群之一。

江南贡院始建于1168年(宋乾道四年),清同治年间,江南贡院达到鼎盛。仅考试号舍就有20644间,加上附属建筑数百间,占地超过30余万平方米。其规模之大、占地之广居全国各省贡院之冠,创中国古代科举考场之最。

1905年(清光绪三十一年)袁世凯、张之洞奏请立停科举,以便推广学堂,咸趋实学。从此江南贡院便结束了它的使命。从贡院落成到晚清废除科举江南贡院为国家输送了800余名状元、10万名进士、上百万名举人,明清时期全国半数以上官员都出自江南贡院。

江南贡院中国科举博物馆是中国唯一反映中国科举考试制度为内容的专业性博物馆是中国科举制度中心、中国科举文化中心和中国科举文物收藏中心。

江南贡院曾经占地约三十万平方米,东起姚家巷,西至贡院西街,南临秦淮河,北抵建康路,为夫子庙地区主要建筑群之一,秦淮河畔也因贡院、夫子庙的存在而一度繁荣起来。 江南贡院

"清同治时,江南贡院东接桃叶南抵淮, 西邻状元北对牌,风水宝地贡院起, 送过千般翰林派。"达到了"号筒二百九十五字"、"号舍二万零六百四十四间"的规模,呈扇形。

2009年,江南贡院荣膺中国世界纪录协会中国最大的科举考场,江南贡院创造了古代科举考场中国之最。

历史沿革

贡院最早出现在唐玄宗开元年间,是省试的管理机构和考试场所。进入宋朝,随着参加科举考试的士子不断增多。到南宋孝宗朝,州郡创建贡院才开始逐渐普遍。

1168年(宋乾道四年),建康知府史正志建造建康府贡院。由于当时只是建康府、县学的考试场所,因此它的规模还不大,只有房屋110间,应考人数亦不多。若遇考生增多时,则借用僧寺举行考试。据记载当时建康府贡院面秦淮,接青溪,远挹方山,气象雄秀。

1191年(宋绍熙二年)建康府知府余端礼"以贡院湫隘,修而广之"。江东转运副使杨万里为此撰写了一篇《重修贡院记》,其中描写贡院的布局与规制道:"考官有舍,揖士有堂。爰廊四庑,爰拱二掖。可案可几,可研可席。堂之北堧,中闑以南,前后仞墙,内外有闲。自闑之表,缄封之司,写书之官,是正之员,左次右局,不肴不并。"从这段文字可以看出,虽然规模还不算大,但贡院内的房屋设置已经是有些讲究的了:官员有办公场所,考生有应试考场,内帘区、外帘区之间砌筑有垣墙,相互隔离开来。

元朝的时候,由于统治者不重视科举,而且对"南人"实行歧视政策,据《至正金陵新志》中记载,元至元年间建康府贡院这一带已成为管理丝织工匠的东织染局了。

1368年(明洪武元年),明太祖朱元璋定都南京后,集乡试、会试于南京的江南贡院举行。

1421年(明永乐十九年),明成祖朱棣迁都北京,南京为留都。因江南地区人文荟萃,参考士子日益增多,原有考场便越来越显得狭小。明成祖朱棣便便将犯臣纪纲的府邸,又取怀来卫指挥陈彬家人陈通,忠勇伯家人侯清等人的房舍以及府尹黄公永元祠、秦桧之子贝喜祠等改建"江南贡院"。

1453年(明景泰四年),应天府尹马谅筹建贡院。在选择地址时,得知"秦淮之阳有地廓如,前武臣没入废宅也,鞠为氓隶之圃久矣,若葺而理之可办也"。于是上疏奏请以其地为贡院新址。得到批准后,他立即筹措经费,鸠工聚材开工。新贡院落成后,适逢大比之期。这一届中式者多于往届,盛极一时。春风得意的新科举人们在放榜后"相与列宴于新堂之上,时《鹿鸣》兴歌,笾豆有践,流观焕彩,文物交并,京闱科贡之盛,于斯为备矣"。

1534年(明嘉靖十三年),建造明远楼"楼凡三层,作四方形,下檐出甍,四面皆窗",明远楼是贡院的中心建筑,也是最高建筑,既可号令、指挥全场,也是监临、监视考场之处。也是中国保留的最古老的一座贡院考场建筑。"明远"二字取自《大学》中"慎终追远,明德归厚"之意。科考期间,监临、骆试、巡查等官员昼夜登楼查望,"白天摇旗示警,夜间举灯求援",以防考生骚乱、作弊。

清康熙年间,始划分苏、皖两省,而政治、军事仍为一体,乡试仍沿用明南京近畿制,两省举子都来南京应试,但不是各县所有的秀才、廪生都可以参加考试,而是要事先通过预试录取。

1853年(清咸丰三年)太平军占领南京后,江南乡试被迫停止,江南贡院建筑也遭毁灭性破坏。

1864年(清同治三年)曾国藩的湘军攻克南京时,除明远楼、衡鉴堂、至公堂等建筑尚存外,"监临主考官及各所片瓦无存",一派衰败景象。为笼络士子、争取民心,曾国藩果断决定立即修复江南贡院,不仅要把贡院的规模加以扩大,还希望当年就开科考试。其时正是乡试之年,全国各省都已在八月按期举行了秋闱,唯独苏、皖二省例外。经曾国藩多次到工地视察督促,十月底江南贡院按期修竣。"遂定本年(1864年)十一月举行乡试,一以慰群士进取之志,一以招转徙无归之氓"。消息一出,"两江士人,闻风鼓动,流亡旋归,商贾云集",当年就有2万考生涌进江宁城。

1867年(清同治六年),继任两江总督李鸿章继续在江南贡院增加号舍数百。

此后,贡院于同治八年(1869年)、同治十年(1871年)、同治十二年(1873年)又经几次增扩,规模达"房屋四百九十九间,披厂七十四间,号筒二百九十五字,共号舍二万零六百四十四间"。经过量算,江南贡院全盛时占地面积实际为十二三万平方米,可供两万多名考生同时应试,为南京城里占地最大的建筑群之一,也是清代全国十七座贡院中规模最大的一座。

1905年(清光绪三十一年)袁世凯、张之洞奏请立停科举,以便推广学堂,咸趋实学。从此江南贡院便结束了它的使命。中国的科举制一直到清代的初期传到了西方,形成了现在的西方文官考试制度,被称为对世界人类进程有巨大影响的中国第五大发明。

1918年(民国七年),江南贡院大部分被拆除,只保留了明远楼、至公堂、衡鉴堂及少量号舍。除作为历史文物外,余下部分全部拆除,辟为市场。抗战时曾是汪伪政权的行政院、最高法院所在地;解放后交南京市中医院使用。改革开放后,政府挖出了1000多平方米的遗址,成立了我国唯一反映科举历史的专业博物馆。

1927年(民国二十六年)3月24日,国民革命军第二、第六军占领南京后,南京工人在中国共产党的领导下,在明远楼成立了南京市总工会。6月1日,南京市政府成立后,明远楼成为市政府大门的门楼。当年明远楼拱券形大门上方悬挂着"南京市政府"匾额,大门两侧挂有"首都建设委员会"等门牌。南京市政府成立后,仅仅对江南贡院的旧屋进行了修葺,作为各局办公室,所以显得异常拥挤。

抗战时期,江南贡院一度沦为汪伪国民政府的司法院和行政法院。

1950年后江南贡院被南京市中医院占用,约二十世纪八十年代南京市中医院让出"明远楼"到"至公堂"的范围作为江南贡院遗址保护,飞虹桥则仍在南京市中医院内。

明、清两代,江南贡院不断扩建,江南贡院已形成一座拥有考试号舍二万零六百四十四间,另有主考、监临、监试、巡察以及同考、提调执事等官员的官房千余间,再加上膳食、仓库、杂役、禁卫等用房,更有水池、花园、桥梁、通道、岗楼的用地,规模之大,占地之广,房舍之多为全国考场之冠。

2009年,江南贡院荣膺中国世界纪录协会中国最大的科举考场,江南贡院创造了古代科举考场中国之最。

贡院格局

历史上,江南贡院大门为三阙辕门,木结构,中通人行,两侧平时封闭。正门五间大小,正中门上为朱匾黑字"贡院"。左额"辟门",右额"吁俊"。门前石狮一对,两旁有牌坊各一座,书曰:"明经取士"、"为国求贤"。门内有二碑亭,碑曰:"整齐"、"严肃"。东西有官房各三间,为府县官员休息之所。略西为二门,门对盘龙雕照壁,照壁背后(南面)为贴"金榜"之所在。金榜为御制,主考出京时皇帝颁发,四周有龙凤飞舞,彩云呈祥,正中上方印有皇帝玺印,以示国家重视人才。

江南贡院,堪称中国规模最大的科举考场,一度因为考生太多有点"吃不消"。历史上,它曾数次扩大规模,受秦淮河、孔庙和学宫的制约,它的重心逐渐东移,最终形成了一个不规则扇形。这种形状在众多贡院中绝无仅有。

清代18个贡院,除了江南贡院,其他贡院建筑群的形状全部为规整的长方形或正方形。所以,不少人都存在误解,认为江南贡院一直都呈正方形。晚清以前的确如此,不过随着考生越来越多,江南贡院不断扩建,形成了一个不规则扇形。

明远楼

明远楼始建于1534年(明嘉靖十三年),明远楼是江南贡院的主体建筑,清道光年间重建。是中国保留的最古老的一座贡院考场建筑。

明远楼平面正方形,三层木结构建筑。明远楼名称取自《大学》中"慎终追远,明德而归厚矣",底层四面为墙,各开有圆拱门,四檐柱从底层直通至楼顶,梁柱交织,四面皆窗。站在楼上可以一览贡院,它当时起着号令和指挥全考场的作用。

登临四顾,整个贡院一目了然。它是考试期间考官和执事官员警戒,发号施令的地方。现在明远楼为贡院正大门,大门两侧分别刻有:"明经取士、为国求贤"八个大字,道出了贡院的真正意义。

楼下南面曾悬楹联,系清康熙年间名士李渔所撰并题:"矩令若霜严,看多士俯伏低徊,群器尽息;襟期同月朗,喜此地江山人物,一览无余。"从联中也可看出明远楼设置的目的和作用。大门上悬有横额"明远楼"三个金字,外墙嵌《金陵贡院遗迹碑》,记述了贡院的兴衰历史,碑文最后叹道:"今则娄百年文战之场,一时尽归商战,君子与此,可以观世变矣!"

号舍

号舍在明远楼东部和西部,为士子考试食宿之所。号舍左右两壁砖墙在离地一二尺之间,砌出上、下两道砖托,以便在上面放置上、下层木板。

白天考试,上层木板代替桌案,下层木板为坐凳,供考生坐着答题,夜晚取出上层木板并入下层,用来当睡觉的床。但因号舍长度只有四尺(相当于1.33米),人睡下去连腿都无法伸直。而且号舍没有门,考生需自备油布作门帘以防风雨。

在考试的九天七夜里,考生答题和食宿全在号舍里。在每排号舍的尽头有一间粪号,谁去上厕所不能说话,只能用牌子来表示,牌子正反两面都有字,一面写着"入静",另一面写着"出恭",现在还有不少老年人以"出恭"指上厕所,就是由科举而来。

由于秋闱时南京天气非常炎热,考生们吃住全在狭小的号舍里,因此,经常有考生因中暑生病、食物中毒导致意外死亡,还有的则是被藏在号舍屋檐等处的毒蛇咬死。

每号巷门楣墙头上大书"字"号,排号以"千字文"文序来定。古代对士子参加考试实行"上不封顶,下不保底"的政策,号舍内有年龄最小的考生才13岁,最大的考生已有103岁。无论什么年龄层的都可以报考。但因考试所涉四书五经等海量诗书典章,因此,能通过预试到江南贡院进入乡试的,极少有" 神童"。在江南贡院的考生中,年龄最大的状元是唐朝的尹枢,"应试时年已七十有余",与其弟先后中状元,时人称"梧桐双凤"。

号舍充分体现了科举考试的公平,因为考生不论高低贵贱,不论家庭经济状况如何都可参加科举,科考不仅是考核成绩,也是考核考生的人品。考生面前有一些考篮,是考生进考场时带进来的,里面装了一些干粮和考试用具如笔、墨、纸、砚等,但考生带的干粮必须切开,以防考生作弊。

此外,士子进入考场时,为争先入场,拥挤不堪,曾经有人在入场时被挤下考场大门内右侧水池中淹死。直到虎门销烟的民族英雄林则徐在江南贡院担任主考官时,这一状况才有改变。林则徐通过制定详细的规章制度,明定入场规则,并将各县士子何时何门点名先期布告,使士子按部就班入场,改变了入场混乱状况,因此留下"三度亲临棘闱中,雷厉风行革弊政"的佳话。

飞虹桥

飞虹桥是江南贡院的重要组成部分和历史遗存,号称江南贡院的"三宝"之一,其它两宝分别是江南贡院明远楼与贡院碑刻。飞虹桥是科举时考试和阅卷的分界点,是古代科举防止营私作弊的见证和特别建筑,2002年10月22日被列为江苏省文物保护单位。

在江南贡院帘门外,横有一条宽约十余米的清水池,池水将江南贡院拦腰分作两段。池上架有一座石桥,即"飞虹桥"。飞虹桥宽6米,长约15米,用巨石筑成。两侧的桥栏护板之上,以高浮雕的手法,铭刻出象征"一路连科"、"青云直上"的吉祥纹饰,其构图之美、刻工之精让人称绝。

此桥虽经历了五、六百年的风风雨雨和历史沧桑,至今仍基本保存完好。飞虹桥在科举时代有着非常重要的象征意义和作用,它是江南贡院内、外帘的分界点。为防止外帘官员即监考官员与内帘官员即阅卷官员相互勾结舞弊,贡院立有严格规定,考试期间任何人员不得逾越"飞虹桥"半步。不仅如此,即使是熟人隔桥打个招呼也不允许。

正如至公堂内楹联所称"帘分内外,一毫关节不通风。"当时有一句俗话说的是"卷子过了飞虹桥,举人一半拿到手"。其意思是说,如果某人的乡试经过外帘官员的誉录,对读、初选、分卷、弥封之后送过飞虹桥,交到了阅卷官员的手里,这时,他就已经有了百分之五十被录取为举人的希望。

棘闱

为防止考场内外的串联作弊,江南贡院的外面建有两道高墙。两墙之间留有一丈多宽间距,形成一圈环绕贡院的通道。围墙的四角又建有四座两丈多高的岗楼,围墙的外面也留有一圈空地,严禁百姓靠近和搭建,这就是著名的"贡院街"。

在乡试期间,贡院围墙的内外还布满了兵丁,戒备森严。因在贡院内外两层围墙的顶端布满了带刺的荆棘,所以贡院又被称作"棘闱"。考生进入考场有三道门,每道门都要对考生及其携带的衣服、笔墨、油灯等严格检查,为防考生在食物 (为防变质一般都带大饼或月饼之类糕点)中夹带作弊答案,在进考场时,卫兵会用刀将糕点全部切成一寸见方。最后一道叫龙门,如果最后查出夹带违禁品,则前面两道门的兵丁都要被治罪。而违禁的考生则将被革除一生的功名,即一辈子不可以再做官,还要被捆绑在贡院门前的木柱上示众两个月。

但由于科考事关仕途官运,作弊就成了科考挥之不去的阴影。江南贡院发现过飞鸽传书,当时有考生家里训练了只鸽子,鸽子晚上就飞进考生的号舍,考生把考题写得很小,拴到鸽子腿上带回,家里请了答卷高手,然后让鸽子再送进考场。家人为了提醒考生不要抄漏了,就在正面的下方注了"背面还有"几个小字,哪知这位老兄竟也照抄不误,结果被考官发现。

至公堂

明远楼与至公堂之间的道路两侧悬挂着八面旗帜,分别是:明经取士、为国求贤、青云直上、天开文运、连中三元、指日高升、鹏程万里、状元及第等,这些名词都是老百姓喜闻乐见吉祥如意词语。贡院主展厅叫至公堂。至公堂是指这里是最公正、公开、公平选拔人才的地方。馆内陈列了我国科举制度的介绍和科举相关实物等。

柜内展出的是103具小泥人,反映的是当时士子考上进士后跨马游街的一个情景,中间三位披红挂彩的便是进士前三名(三位中间骑白马的是状元,两侧分别是榜眼和探花)。馆内陈列了一张全国各个省份夺取状元、榜眼、探花情况的表格,通过这张表格我们可以看出,整个清代,江苏最多,第二名是浙江,第三是安徽,所以人们常说江南出才子。

名士

唐伯虎、郑板桥、文天祥、吴敬梓、袁枚、林则徐、施耐庵、方苞、邓廷桢、曾国藩、左宗棠、李鸿章、陈独秀等历史名人均为江南贡院的考生或考官。中国最后一个状元刘春霖也出于此。

施耐庵(1296年~1371年),元末明初著名小说家,江苏兴化人。名子安(一说名耳),又名肇瑞,字彦端,号耐庵。代表作是长篇古典小说《水浒传》。施耐庵19岁中秀才,28岁中举人,36岁与刘伯温同榜中进士。

唐伯虎(1470~1523),中国明代画家,文学家。唐寅于明宪宗成化六年庚寅年寅月寅日寅时出世,故名唐寅,又因属虎,故又名唐伯虎。字子畏、伯虎,号六如居士、桃花庵主、逃禅仙吏、鲁国唐生、南京解元等,号称江南第一风流才子。二十九岁到南京江南贡院参加乡试,又中第一名解元。正当他踌躇满志,第二年赴京会试时,因牵涉科场舞弊案而交恶运,绝意仕途。

郑板桥(1693~1765),清代著名画家,"扬州八怪"之一。字克柔,号板桥。江苏兴化人,应科举为康熙秀才,雍正十年举人,乾隆元年(1736)进士。官山东范县、潍县知县,有政声"以岁饥为民请赈,忤大吏,遂乞病归。"作官前后,均居扬州, 以书画营生。工诗、词,善书、画。诗词不屑作熟语。画擅花卉木石,尤长兰竹。

吴敬梓(1701~1754),清代小说家,安徽全椒人。字敏轩,号粒民。吴敬梓一生创作了大量的诗歌、散文和史学研究著作,有《文木山房诗文集》十二卷,今存四卷。不过,确立他在中国文学史上的杰出地位的,是他创作的长篇讽刺小说《儒林外史》。

李鸿章(1823~1901),清代重臣,洋务运动倡导者,本名章桐,字渐甫(一字子黻),号少荃(泉),晚年自号仪叟,别号省心,谥文忠。安徽合肥东乡(今肥东县)磨店人。因行二,故民间又称"李二先生"。有《李文忠公全集》。

翁同龢(1830~1904),清代名臣,字叔平、瓶生,号声甫,晚号松禅、瓶庵居士,江苏常熟人。大学士翁心存之子。咸丰六年(1856年)一甲一名进士,历任户部侍郎、都察院左都御史,刑部、工部、户部尚书、军机大臣兼总理各国事务衙门大臣,是当时著名的清流领袖。光绪戊戌政变,罢官归里。卒后追谥文恭。翁同龢为光绪师傅,"得遇事进言",光绪"每事必问同龢,眷倚尤重"。

文天祥(1236-1283) 汉族,吉州吉水(今属江西吉安)人。原名云孙,字履善,又字宋瑞,自号文山、浮休道人,南宋杰出的民族英雄和爱国诗人。著《文山全集》,名篇有《正气歌》《过零丁洋》。宋理宗宝佑时进士。官至丞相,封信国公。临安危急时,他在家乡招集义军,坚决抵抗元兵的入侵。后不幸被俘,在拘囚中,大义凛然,终以不屈被害。他晚年的诗词,反映了他坚贞的民族气节和顽强的战斗精神。风格慷慨激昂,苍凉悲壮,具有强烈的感染力。有《文山先生全集》、《文山乐府》。

张謇(1853~1926),中国近代著名的实业家、教育家,字季直,号啬庵,出生于当时江苏省海门直隶厅常乐镇。他主张"实业救国",他一生创办了20多个企业,370多所学校,为我国近代民族工业的兴起,为教育事业的发展作出了宝贵贡献,被称为"状元实业家"。毛泽东同志在谈到中国民族工业时曾说:"轻工业不能忘记张謇"。