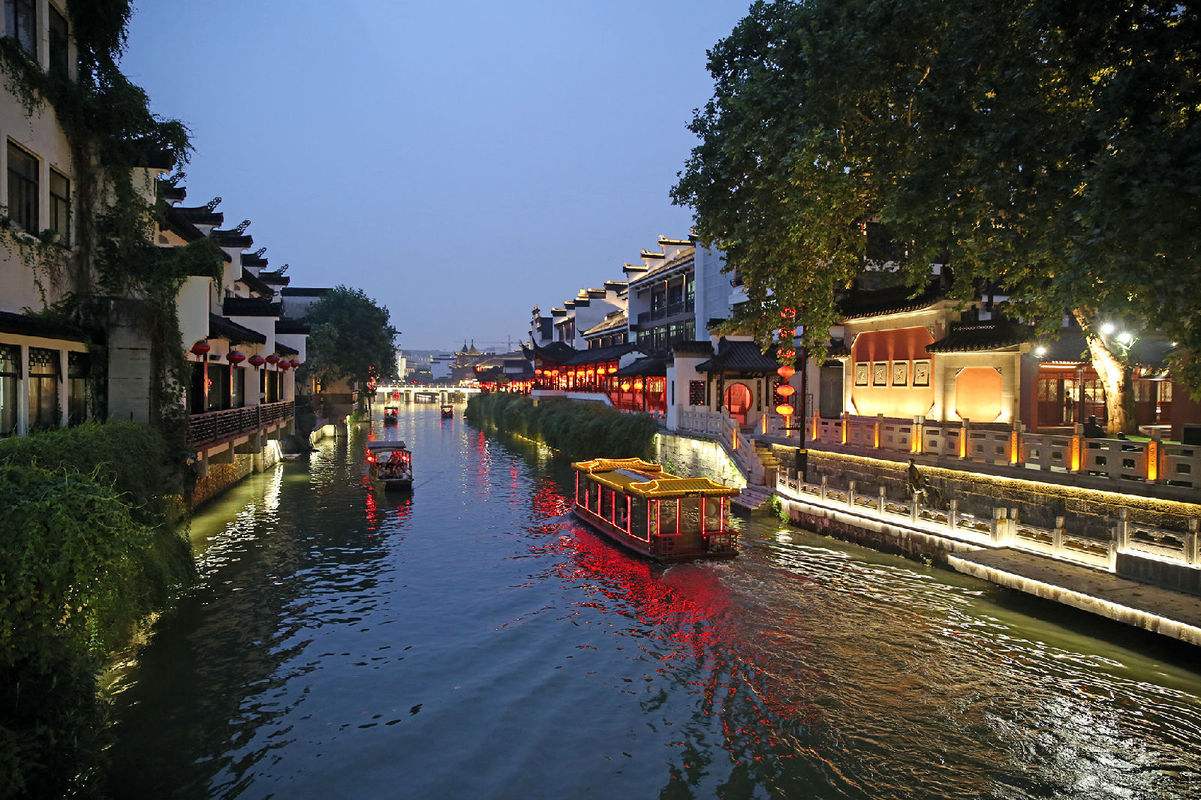

秦淮河,中国长江下游右岸支流。古称龙藏浦,汉代起称淮水,唐以后改称秦淮。 秦淮河有南北两源,北源句容河发源于句容市宝华山南麓,南源溧水河发源于南京市溧水区东庐山,两河在南京市江宁区方山埭西北村汇合成秦淮河干流,绕过方山向西北至外城城门上坊门从东水关流入南京城,由东向西横贯市区,南部从西水关流出,注入长江。

秦淮河大部分在南京市境内,是南京市最大的地区性河流, 历史上,其航运、灌溉作用,孕育了南京古老文明,被称为南京的母亲河,历史上极富盛名,被称为"中国第一历史文化名河"。

历史渊源

秦淮河,古名龙藏浦,汉代起称淮水。相传秦始皇东巡会稽过秣陵,以此地有"王气",下令在今南京市区东南的方山、石硊山一带,凿晰连岗,导龙藏浦北入长江以破之,到唐代,根据这一传说,改称秦淮。后人指出:,实是。 唐杜牧《泊秦淮》诗行世后,秦淮河之名始盛于天下。李白《留别金陵诸公》诗中,也有"六代更霸王,遗迹见都城。至今秦淮间,礼乐秀群英"的诗句,出现了"秦淮"河名。 对此河之来历,《六朝事迹编类》载:"淮水……分派屈曲,不类人工,疑非始皇所开",经地质、考古学者证实,秦淮河属自然河道,非人工所烎。但其中某些地段为人工所开凿,仍不能排斥。

水文特征

秦淮河两岸为低洼圩区,地面高程6米~8米,圩区后面是丘陵山区,地面高程300米以下。此河又是一条"山水头、潮水尾"型河道,受长江水位和秦淮河流域降雨的影响,洪涝和断流干涸现象经常发生。据不完全统计,从三国吴嘉禾三年(234)至民国37年(1948)共发生水灾229次。1949年4月23日南京解放至1959年,冬春期间,秦淮河几乎年年断流干涸;部分年份,夏秋季也发生断流干涸。1960年,建成武定门翻水站后,秦淮河水位常年可保持在6.5米以上。

新中国成立后,南京市曾规定秦淮河东山防汛警戒水位为8.5米。1950年设东山水位站,观测秦淮河水位。至1999年,共发生超警戒水位的洪水达29次,其中超10米的较大洪水5次,最高达10.74米(1991年7月11日)。秦淮新河最大分洪流量每秒962立方米,老秦淮河最大分洪量每秒509立方米。

主河支流

云台山河,是秦淮河重要支流之一,起源于云台山,流经南京市江宁区横溪、禄口、秣陵3个街道,在洋桥附近汇入秦淮河干流。

牛首山河,秦淮新河经过宁丹路路段项目起点北侧,向东在河定桥分 叉,其中一支向南至小龙湾处再次分叉,支流右拐向西,形成牛首山河,河流末梢在 宁丹路路段项目终点南侧。

青溪下段及运渎,东起利涉桥接秦淮河,西至铁窗棂与外秦淮河汇流。东段本"九曲青溪"的最南一道河曲,在白下路南侧与东吴所开运渎连接。现通称内秦淮河中支。

杨吴城濠,北段在今珠江路南侧,承干河沿、北门桥河、珍珠河、进香河来水,在竺桥折向南流,在通济门附近入秦淮河,此河本五代杨吴筑城时所开的城北、城东护城河。现亦称之内秦淮河北支。

青溪,青溪本与紫金山麓玄武湖(后湖)及琵琶湖(中湖)、前湖(燕雀湖)相通,承山西、南两坡之水。东吴时"凿青溪"而逶迤通至青溪大桥入秦淮,后因杨吴筑城阻断,只能通到竺桥;城内部分湮塞而致后世称"八流都塞尽,一曲见南朝";"九曲青溪"所余南端一曲,在淮清桥入秦淮河。上游原有河段多由明代改作皇城御河。

潮沟,东吴时凿,引玄武湖水,东起太平门沿今北京东路西至进香河,至南京解放前后逐渐淤塞,至20世纪70年代填平扩为道路。

珍珠河,北经武庙闸引玄武湖水,南入杨吴城濠。本为南朝时宫河。

进香河,北承北极阁来水,南至莲花桥入杨吴城濠。史载即孙吴运渎北段,明代浚为进香河。现已覆盖成暗河,涵管之上建为进香河路。

东护城河,筑陵园大道将河隔断,南段从中山门绕城东南,至通济门附近。现中山门南侧一段宽阔河道,已改建为月牙湖(原前湖的南水域)。

西护城河,从挹江门到定淮门附近。

清溪河,因在建康城东,东为青色,故为青溪。东吴时称为"东渠"。又因河道逶迤多曲,故有"九曲青溪"之称。解放后,误将"青"字写成"清",始称清溪河。古青溪,六朝时是建邺城东最大的河流,发源于钟山,东承钟山前湖之水,向南至中山东路,有涵管与今白下区明御河相通,向西与玉带河相连,至竺桥处与杨吴城濠交汇,北通玄武湖,南流十余里,经逸仙桥至淮青桥与秦淮河水相汇入长江。六朝以后,南唐和明代两次筑城,青溪河屡被隔绝,逐渐淤塞不通,原貌难寻。现称清溪河,是从南京军区大院经佛心桥,南流到北安门桥,沿后宰门街南侧向东,再南折沿清溪路西侧,至中山东路一段。

杨吴城濠,也叫北门桥河,是五代杨吴和南唐时开凿的城北护城河。水源来自玄武湖、青溪和秦淮河。西起北门桥,向东经莲花桥、通贤桥、浮桥、太平桥、竺桥折向南,过逸仙桥流经白下区入秦淮河,故又称秦淮支河。此河从北门桥西通干河沿,北汇进香河水,在浮桥通过珍珠河接通玄武湖,在竺桥由玉带河连接清溪。

玉带河,原为明故宫护城河。东与清溪河相通,西接杨吴城濠,南流至中山东路过涵管与明御河相连。

小营河,俗称荷包套,又名九华山沟,解放后民间习称小营河。河呈荷包形,包口在北京东路南侧,东至太平门街。解放后,拓宽北京东路时这条东西长沟改为暗沟或暗管。河的包底呈"U"字形,承九华山北来之水分两支,一支在小营路(现龙蟠中路)北段东侧(现填平成路),一支沿南京空军司令部西边围墙南流至小营北路(已覆盖建成农贸市场),折向东到龙蟠中路,再折向南至竺桥(已覆盖筑路)入杨吴城濠。此河,现只有小营北路至龙蟠中路一段为明河,只有400米。

珍珠河,在太平北路西侧。北起市政府大院后城墙武庙闸处,有涵管与玄武湖水相通,南至浮桥处汇入杨吴城濠,全长1474米,河面宽10米~20米。河上架有6座桥梁。珍珠河一名源于陈朝,据说陈后主在河上泛舟遇雨,河中荷花积满水珠,宫女们把水珠比作珍珠,说满河皆珍珠,故名。解放前,珍珠河水日渐污浊,滞流日甚。解放后,多次疏浚,改造。1981年,河底挖深,河坡上下两级以石块砌成。岸边植以桃柳,东侧辟为公园,成为市民休闲的场所。

进香河,北起北极阁山下,南至莲花桥与杨吴城濠会合,全长900余米,河面宽25米。古时,进香河北通玄武湖,南流入淮。据《首都志》记载:进香河水为明初所开,因十庙建成,进香者多沿此水道而来,故名。又称水源自后湖,有铜管穴城而入,由此而西,即达进香河,再南,即河的南端有莲花桥。民国时,由玄武湖至进香河北端的一段河床已不存在,由北极阁山下至莲花桥一段正河,也严重淤塞。解放后,进行彻底改造。1959年,将明河改为地下河,两岸以城砖砌墙,上盖水泥板筑成30米宽的进香河路,后又拓宽。

运粮河,系人工河。明朝朱元璋为从东郊运粮至城内军用,特开此河,故名。此河是玄武区与江宁县的界河,从区界东南端向西流经区境约1910米,河北堤是区内历年防洪重点地段。1999年,将堤岸加宽、加高,堤、路两用。

友谊河,原为一排水沟。1965年,为排水患,军民共同挖成现状,故名。源于紫金山下美龄宫处,南通秦淮河。区境流长3000米。

十里长河,上游至溧水河,下游至禄口、秣陵、龙都三叉河口汇入秦淮河,原是秦淮河上游的支航道,禄口联圩后,成为内河,是禄口渔业基地。

横溪河,发源于西横山,流经横溪而得名。经江宁区禄口街道新生、俞庄、高伏、黄桥行政村,于老黄桥汇入十里长河。为改变禄口水利格局, 1976年12月经上级批准将横溪河向南平移1公里开挖成全长6.5公里的新横溪河,于薛张村东面汇入秦淮河,1978年4月竣工,并把高桥、万寿、常熟3个万亩大圩和9个小圩合并成一个禄口联圩,起着泄洪和排灌作用,确保旱涝丰收。原横溪河作为水产养殖基地。

罗渣河,源于马圩七里山,全长3.5公里,流经禄口镇、陆岗、马甫和秣陵镇小里、东垾,经三叉河汇入秦淮河。